海道沖でのサンマ漁が始まりましたが、不漁を反映して魚価は大幅に上がっているようで、「庶民の魚であるサンマが買えなくなる」といったニュースも流れています。これまでは毎年20万トンから30万トンの水揚げがあったのに、おととしも昨年も11万トン程度で、ことしも昨年よりも低水準が見込まれるとあっては、サンマが「高値の花」になるのは明らかでしょう。しかし、その原因として煽情的に取り上げられているのが、中国などの大型外国船が日本列島に近づく前のサンマを獲ってしまう、という「先取り」なのですが、本当でしょうか。

先日も、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」を見ていたら、日本沿岸に回遊してくる前のサンマを大型の台湾船や中国船が先取りしてしまうので、日本の漁船が漁獲できない、という図が描かれていました。

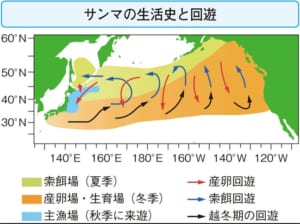

たしかに、この図を見れば、日本近海に着く前に外国船が公海上で漁獲してしまう、ということになり、視聴者は、公海上の台湾船や中国船を規制せよ、という思いにかられます。しかし、サンマの生活史は、それほど単純ではありません。水産庁が「サンマの生活史と回遊」という資料(平成22年度水産白書)で示した生活史は下図の通りで、サンマは太平洋全域で回遊していて、日本列島に近づくサンマは、そのうちの一部ということがわかります。

実は、このテレビ番組でも、解説役で登場していた時事通信の記者が再三、説明画面の前までわざわざ移動してきて、全部が日本沿岸に回遊するのではなく、もっと手前で回遊するものもあると、水産庁の説明画面と同じような解説をしていましたが、キャスターもコメンテーターも、「外国船が先取り」というストーリーに沿って、このコーナーを展開していました。海水温の変化ではモーニングショーが取り上げる話題にならないので、何が何でも台湾・中国船の「爆漁」が悪いという印象を視聴者に植え付けたいのでしょうね。

7月初旬、日本は、中国や台湾、韓国、ロシアなどが参加する北太平洋漁業委員会で、サンマ問題を取り上げ、サンマ漁獲量の上限を国ごとに振り分ける漁獲枠を提案しています。これに対して、中国が規制の必要はないと拒否したので、日本案は採用されませんでした。日本案によると、日本の漁獲枠は24.2万トン、台湾は19万トン、ロシアは6.1万トン、中国は4.6万トンなどとなっていました。これでは、新興勢力の中国は納得できないでしょうから、自国の配分枠の拡大を求める前に、資源不足かどうかはっきりしない、という論理で対抗したのでしょう。中国は自国の既得権(実績)をもっとふやしたところで、配分枠の議論に乗ろうという作戦でしょう。

また、例のモーニングショーに戻ると、日本は深刻な不漁を防ぐために、漁獲制限を提案したのに、中国が拒否したという説明をしていました。漁業委員会の流れをみれば、そうかもしれませんが、日本は本当に資源不足を心配しているのでしょうか。もし、そうなら、2年連続11万トンしか漁獲できなかったのに、24万トンの漁獲枠を提案するのは矛盾しています。資源は問題ないが、日本近海に回遊する群れが「先取り」されてしまうというのなら、漁獲量の制限よりも、日本近海に回遊しない群れを漁獲してもらうように、漁獲地域の規制を提案すべきでしょう。

資源不足が明らかなら、国際的な漁獲制限は当然です。サンマについて、中国以外の多くの国は日本案に賛成したそうですから、サンマの資源不足は各国とも認識し始めているということでしょう。それなら、日本は率先して、自国の漁獲枠の大幅な削減案を提出すべきでしょう。そうでなければ、参加国全体の合意を得るのは難しいと思います。

もう一度、整理してみましょう。サンマの漁獲量が減っているのは、海水温の変化により、日本近海に回遊してくる群れが少なくなっていることが第1の原因だと思います。水揚げされたサンマの型が小さい、脂が乗っていない、などと言われるのは、これを裏付けています。海の変化がなければ、先取りで数は減っても、もっと良質のサンマが取れるはずです。

次に、台湾や中国などの新興勢力がサンマ漁を拡大していることが、日本漁船の不漁に影響していることもあるのでしょう。しかし、その論理で新興勢力を説得するには、「先取り」がどのくらいあるのか、日本近海に回遊しない魚群は、どのあたりの海域にいるのかなどについて、国際的な調査を進める必要があると思います。

最後に、台湾や中国が悪い、と他国を非難するのは簡単ですが、日本が国際的にどう見られているかを知ることも大事です。日本の乱獲は過去のもので、いまは資源保護に傾いている、と胸を張れるでしょうか。絶滅が心配されるほどの水準まで資源量が減っているクロマグロについては、もっと大幅な規制が必要で、少なくとも漁獲量の多い巻き網についての規制はもっと強化すべきだと思います。しかし、クロマグロ規制の実態は、ほかの国の漁獲がふえていることも含め、資源保護に十分だとはいえません。メディアがもてはやす「大間のマグロ」の物語の陰で、クロマグロ漁全体では、どれだけの幼魚が漁獲されているのか、資源全体がどうなっているのか、日本の旺盛なマグロ消費をどう考えるかなど、日本が取り組まなければならない課題はたくさんあります。

(冒頭のサンマ漁の写真は、筆者が宮城県沖のサンマ漁を取材したときのものです)