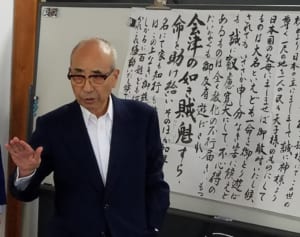

白河から会津若松に入り、会津藩校日新館を訪ねてきた「戊辰戦争ツアー」は、白虎隊の若者が自決した飯盛山や戊辰戦争のシンボルともいえる鶴ヶ城(若松城)などを回って、旅を終えました。

白虎隊に国際性はあるか

飯盛山に私が抱いていたイメージは、遠くに鶴ヶ城を望む静かな山というものでしたが、実際に行ってみると、ふもとの売店から墓所のある山の中腹までは、階段の横に「スロープコンベア」(動く歩道)が整備されているのに驚きました。そして、もっと驚いたのは、「十九士の墓」(写真)を参ったあとで、さざえ堂(写真)に案内され、写真では知っていた奇抜なこの建物が白虎隊の山にあることでした。ふもとの滝沢本陣(写真)とあわせて、これだけ見るべきものがあれば、年間60万人が訪れる観光地になっている、というのもうなずけました。

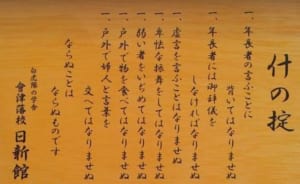

白虎隊の物語は、子どものころから知っていましたが、戦いに負けたからといって、自決するというのは、私には苦手な物語でした。いまも「美談」として伝えるべき話というよりも、少年たちをそこまで追い込んだ日本の封建制度の残酷さを語るべきではないかと思っています。だから、白虎隊に国際性はないと思い、案内をしていただいた会津若松市教育委員会の近藤真佐夫さんに、「外国人観光客は来ないでしょう」と尋ねたら、「国を思う純粋な気持ちへの共感から、外国人観光客も多い」とのことでした。そこで、思い出したのは、ワルシャワで見た「ワルシャワ蜂起」で戦った少年の像(写真、ワルシャワ市観光サイトから)でした。子どもたちも参戦しているというのは、その戦いを「聖戦」にする力があるのかもしれません。

白虎隊の墓所の敷地には、1928年にイタリアのムッソリーニ首相から贈られたという「イタリア記念碑」(写真)が建っていました。日本の墓や石碑が並んでいるところに、ポンペイの遺跡から切り取られたという石柱のうえに青銅の鷲が飾られているのですから、どう見ても場違いな印象を与えますが、当時のイタリア政府も白虎隊を高く評価したということなのでしょう。イタリア記念碑の向かいには、白虎隊に感動したドイツ大使館の武官が1935年に贈ったという記念碑もあり、近藤さんは「白虎隊の碑も含めて、日独伊三国同盟と呼んでいます」と、笑いながら語っていました。

白虎隊の碑まで建てたのが全体主義国家だったということはさておき、白虎隊の物語がそれなりの国際性を持っているということなのでしょう。私の予断は間違っていたようです。

白虎隊のねじれ現象

白虎隊の物語は、戦前から美談として成立していたようで、藤山一郎、美空ひばり、島津亜矢と歌い継がれている「白虎隊」(島田磬也作詞、古賀政男作曲)のレコードが発売されたのは1937年でした。「忠烈今も香に残す 花も会津の白虎隊」という歌詞は、日中戦争に入るこの時代の雰囲気に合っていたのかもしれません。

前掲の福島民友の戊辰戦争企画で、歴史作家の中村彰彦さんは、インタビューのなかで、白虎隊の物語が戦前の日本の「国威発揚に利用された」と語っています。中村さんによると、1920年に刊行された「尋常小学国史」は、「生き残った16人が飯盛山に上り、ひざまずいて城を拝し、互いに刺し違えて死んだ」(大意)と、白虎隊の物語を紹介しているのですが、1943年の「初等科国史」になると、「けなげな最期をとげた」と加筆されている、とのことです。

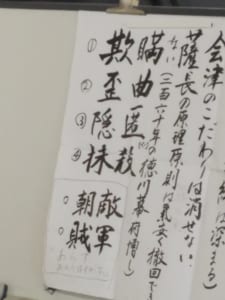

「初等科国史」は、1941年にできた国民学校初等科の教科書で、「戦前の初等国史教科書の集大成的な意味を持った」(茨木智志「国民学校初等科の国民科国史教科書『初等科国史』に対する基礎的考察」ということですから、会津を「賊軍」に貶めた新政府はいつのまにか、賊軍から白虎隊を切り離し、「勇ましく戦い」、「けなげな最期をとげた」少年たちの物語を国史に盛り込んでいたことになります。中村さんは、このことを「ねじれ現象」だとして、上記のインタビューで次のように語っています。

「官製史観、順逆史観では、会津藩は賊徒で、白虎隊は『あっぱれな少年たち』となる。本来、白虎隊と会津藩は同じなのに、一方を評価し、他方を否定することは成立しない。これがねじれ現象であり、薩長の歴史観のゆがみである」

「賊軍」の埋葬を認めなかった「官軍」

ところで、戊辰戦争では、勝った新政府軍が負けた幕府軍の遺体の埋葬を朝敵という理由で禁じた、という話があちこちにあります。会津では、旧幕府側の戦死者の遺体が放置されていたという話が伝えられていて、長州との仲直りを嫌う会津のこだわりのひとつになっているそうです。

榎本武揚をめぐっても、同じような話があります。幕府海軍の8隻を集めた榎本艦隊は、1868年8月、江戸湾を脱出して函館に向かったのですが、まもなく暴風雨に遭って、それぞれが損害を受けました。そのうちの咸臨丸は、静岡県清水港に漂着したところで、新政府軍に発見され、乗り込んでいた旧幕府軍の兵士たちが斬殺され、遺体は湾内に投棄されたままになりました。それを見かねた侠客の清水次郎長が懇ろに葬ったというのです。1893年に次郎長が死んでほどなく、未亡人のおちょうの頼みに応じて墓石の揮毫をしたのは、当時の農商務大臣だった榎本武揚でした。

「戊辰戦争150年」の拙稿(上)と(中)を読んだ関西の友人から、会津小鉄の話を知らされました。京都の「くろ谷さん」と呼ばれる金戒光明寺の一角に「会津墓地」があり、戊辰戦争の端緒である鳥羽伏見の戦いで敗れ、路上に放置されていた会津藩士の遺体を侠客の会津小鉄が丁重に葬った、というのです。

新政府軍が敵側の死者にも厳しかったようですが、ツアーに行く前に東京で開かれた勉強会で、戊辰戦争の話をされた「会津歴史考房」の野口信一さんは、新政府軍が旧幕府軍の埋葬を許さなかったという説に異論を唱えていました。野口さんが調べていた会津藩の資料から、会津藩が降伏した直後から会津藩士が中心になって遺体を埋葬していたことを発見したもので、「遺体が半年間も放置されていたという会津の怨念は、間違った歴史認識」と語っていました。

川村邦光著『弔いの日本史』(中公新書)によると、日本は古代から、「戦乱などによる横死者、また餓死者の死霊はたやすく怨霊となり、その霊威により祟りを現して、災厄をもたらすとして恐れられた」とあります。だから、右大臣から太宰府に左遷されて死んだ菅原道真を祀った天満宮のように、敵対する勢力の死者であっても、丁重に弔うというのが日本の伝統的な信仰の在り方だったようです。しかし、明治になると、天皇に従順だったのか、天皇に逆らったのか―という単純な二元論でしかみていない」という「順逆史観」(前掲の中村彰彦さんの言葉)が強くなったのでしょう。靖国神社は、戊辰戦争での官軍の死者を祀った東京招魂社として創建されたものですが、戊辰戦争や西南戦争の「賊軍」は合祀されていないそうです。

飯沼貞吉のこと

白虎隊の話からそれてしまいましたが、それたついでに、私にとって縁遠かった白虎隊が身近になった話を紹介します。私が新聞記者として最後の勤務となった宮城県石巻支局に赴任したときに、知り合ったのが当時、石巻赤十字病院長をしていた飯沼一宇さんで、飯盛山で自決した白虎隊のただひとりの生き残りである飯沼貞吉の孫だったのです。貞吉(のちに貞雄と改名)は、自刃したものの、一命を取り止め、長州藩士に引き取られたのち、勉学に励み、明治政府の工部省(のちの逓信省)の電信技士として、仙台逓信管理局工務部長などを歴任、日本の電信電話の発展に寄与したそうです。白虎隊のことはほとんど語らなかったそうですが、白虎隊の自決の様子などが貞吉の証言で明らかになったことで、白虎隊の悲劇の物語が広く知られるようになりました。

飯沼貞雄の墓は、飯盛山の白虎隊十九士の墓からは少し離れたところにありました。孫の一宇さんは、小児科医として活躍されたのち、東日本大震災のときに病院長として陣頭指揮、多くの被災者を救いました。貞吉自身の成人後の活躍、その子孫の活動を考えると、お墓の前で、飯盛山で死ななくてよかったね、と言いたくなりました。

「忠臣蔵」が繰り返し、ドラマ化されるように、白虎隊の物語も戦後を生き抜いているようで、1986年には、日本テレビが「年末時代劇スペシャル」として、「白虎隊」を放送、紅白歌合戦の裏番組ながら、17%という高視聴率を稼いだそうです。私は残念ながら見ていないのですが、主題歌の「愛しき日々」(小椋佳作詞、堀内孝雄作曲)は、堀内孝雄が歌っているのを何度か聴いています。「もう少し時がゆるやかであったなら」という小椋の言葉は、白虎隊に限らず戊辰戦争で死んだ多くの若者に伝えたいメッセージだと思います。

御宸翰と錦の御旗

最後に訪ねた再建・鶴ヶ城で印象に残ったのは、場内に展示されていた「御宸翰(ごしんかん)」と「錦の御旗」でした。

宸翰とは天皇直筆の文書のことで、展示されていたのは、孝明天皇が1863年の「8月18日の政変」で、会津藩と薩摩藩が長州藩を京都から追放したことを喜び、京都守護職に就いていた会津藩主の松平容保に天皇の和歌(御製)とともに与えた書状です。容保は1893年に死ぬときまで、肌身離さず持っていたそうです。

一方、錦旗とも呼ばれる「錦の御旗」は、もともと天皇が官軍に与えたもので、鎌倉時代には使われていたそうです。これを戊辰戦争に使おうというアイデアは岩倉具視が出したといわれ、鳥羽伏見の戦いなどで、旧幕府軍側の士気を下げるという点で、大いに役立ったといいます。鳥羽伏見の戦いにおける「錦旗」の効果について、佐々木克著『戊辰戦争』(中公新書)は次のように記しています。

「錦旗がもたらした効果は絶大であった。戦争心理の面で、錦旗を盾にとる薩長軍は士気を鼓舞され、一方幕府軍は錦旗に対して刃向かう、つまり朝敵となる心配をしながらの戦闘となって士気が阻喪した」

京都御所を長州藩士が襲った1864年の「禁門の変」で「朝敵」になった長州藩が4年後には、「錦の御旗」を掲げて、「朝敵」となった会津を討った歴史をあらためて振り返ると、幕府による2度の長州征伐を経て、生き残り、権力を奪うためのしたたかさを身に着けた長州藩の政治力が目立ちます。

薩摩は、その後長州と手を結び、倒幕の道を突き進みます。長州征伐の勅を出した孝明天皇が1867年に崩御したという「運」もありましたが、薩摩の大久保利通や西郷隆盛、長州の木戸孝允らが公家の岩倉具視らとともに、新たな天皇(明治天皇)を抱き込み、「錦旗」を手に入れ、幕府を追い詰めた戦略は、明治維新というクーデターを成功させることにつながりました。政治的には見事な手腕と言うしかありません。

一方、会津の藩主は、「朝敵」ではない証拠ともいえる「御宸翰」をじっと抱きかかえたまま、有効に使うことなど考えもしなかったわけです。「御宸翰」は、プロパガンダ戦でも負けた旧幕府軍の愚直さを象徴するもので、「御宸翰」と「錦の御旗」を並べた鶴ヶ城の展示は、戊辰戦争の本質を見せているようにも思いました。

戊辰戦争から学ぶこと

「戊辰戦争150年」の(上)で、原敬が戊辰戦争は「政見の異同のみ」と述べていたことを紹介しました。たしかに、戊辰戦争時の政権構想だけを比較すれば、薩長側も幕府側も、天皇に政権を返還したうえで、有力諸藩の大名や公家らの合議制による政権の運営であり、「政見の異同」のみといえるでしょう。しかし、薩長が強硬に求めたのは、徳川家の完全な排除であり、それが戊辰戦争に発展したのですが、大久保や西郷らの過激さのなかに秘めていたのは、国家というアイデンティティを持ち、ときには国民として戦争に加わる「国民国家」になっていた西欧列強と同じような政治形態だったのではないでしょうか。

この時点で、薩長の過激派がどこまで政治形態の構想を持っていたのかわかりませんが、徳川家を温存したままでの合議制で、明治時代を迎えていれば、国民国家をめざすための「市民革命」が早晩、勃発していたのではないでしょうか。過激派が抱いた国民国家のイメージは、西欧に留学したり、訪問したりした人々たちからの情報でしょう。そして、こうした知識を日本に移し替えようとするエネルギーを持てたのは、下級武士を中心とする「志士」たちが実権を握った薩摩や長州で、旧幕府軍側の会津や仙台藩は、下から湧き上がってくるエネルギーを十分に活かすことができなかったのだと思います。

会津藩の山本覚馬(1828~1892)は、鳥羽伏見の戦いで京都に残り、薩摩藩に幽閉されていたときに、三権分立の政体などを提言した「管見」を新政府あてに出している。新政府は、新しい政権作りで、これを参考にしたとみられるが、もし、明治政府が有力諸藩の合議制になっていたら、山本覚馬の意見はどれだけ尊重されたでしょうか。仙台藩は、欧米の視察経験があり、階級のない共和政治を構想するなど、当時の最先端の知識人ともいえる玉虫左太夫を奥州越列藩同盟に加担したとして1869年に切腹させています。明治政府が玉虫を大臣に任命すべく使いを送りましたが、間に合いませんでした。

NHKの大河ドラマ「西郷どん」は、西郷と徳川慶喜との愛憎を展開軸として、明治維新への変化を描こうとしているようです。しかし、これでは、佐幕か討幕かという武士の争いが近代日本という国民国家に転生していく明治維新のダイナムズムが描かれないのではないかと思います。戊辰戦争150年という視点で、明治維新を振り返るときに、「朝敵」からの名誉回復という主張だけでは、「西郷どん」と同じ愛憎ドラマに終わってしまうように思います。

私の家系は、祖父までが宮城県の南部にある金山(現丸森町)というところで育ったこともあり、心情的には奥州越列藩同盟に思い入れがあります。戊辰戦争のツアーに参加したのも、この同盟に、もうひとつの明治維新の可能性がなかったかを考えてみたかったからです。

あらためて、戊辰戦争が逆の結果になっていたら、と想像すると、日本の近代化はさらに遅れていたし、前述したように、「市民革命」による混乱が起きた可能性もあります。その意味では、薩長を中心とした倒幕クーデターを否定することはできないと思いますが、会津を攻め落とした戦いは不要であったし、戊辰戦争の勝ち組である長州と薩摩が軍部を独占したことが、太平洋戦争の敗戦につながっているとも思います。

その流れが「終戦」で、途切れていればいいのですが、戦後70年を過ぎた現在の安倍政権をみていると、その強引な政権運営の手法のなかに、長州のDNAを連想させることがあります。いま、戊辰戦争の敗者の視点から、この150年を振り返ることは、これからの日本を展望するうえでも、大事なことだと思います。「戊辰戦争ツアー」から、そんなことを思いました。

(2018.9.23 「情報屋台」)