(2020年2月15日、「情報屋台」)

新型コロナウイルスに対する日本の水際作戦は失敗に帰したようです。日本国内で渡航歴のない人たちの感染者がふえてきたからで、発生場所も全国に広がっています。

政府は、コロナウイルスの検査対象を、発熱かつ呼吸器の症状のある人に加えて、湖北省や浙江省の渡航・居住歴のある人や、そういう人と濃厚接触した人に限ってきました。しかし、実際には、こうした条件にあてはまらない人からも感染者が出ているわけで、検査対象を広げれば、感染者はもっとふえるものとみられます。

13日に日本記者クラブで会見した独立行政法人地域医療機能推進機構の尾身茂理事長は、日本は散発的な感染が拡大する「国内感染早期」になっているとみて、それに合わせた対応策をとるべきだと語りました。尾身氏は、WHO(世界保健機関)の西太平洋地域事務局長としてSARS(重症急性呼吸器症候群)対策を陣頭指揮した経験を持つ専門家です。政府は水際作戦へのこだわりをただちに変更すべきだと思います。

尾身氏は、現段階を「国内感染早期」とみて、重症感染者を早期に発見し、死亡者数をできるだけ少なくすることを目標として、医療体制を整えるべきだと提言。そのためには、ウイルス検査の能力を高めるだけではなく、「肺炎サーベーランス」が必要だとしています。これは、渡航歴などにかかわらず、これまでの感染例による新型肺炎の特徴を重視して感染者を見つけ出すことで、ウイルス検査よりも先行させるということです。

政府の水際作戦は、島国の日本としては、わかりやすい戦略ですが、当初から無理があったと思います。昨年12月に武漢で発生した新型肺炎は武漢から中国全土に広がり、中国から多くの観光客が日本に入ってきていました。ところが、政府は、武漢のある湖北省への渡航歴のある人の入国を拒否するという措置にとどめました。観光やビジネスへの影響を考えれば、やむをえなかったと思いますが、それなら国内での感染を前提にした対応策を考えるべきだったと思います。

厚労省は、いまもコロナウイルスの「診断基準」を「湖北省および浙江省の渡航歴」を軸にしています。しかし、国内での感染を前提に、肺炎などの症状から感染を疑う方法に切り替えておけば、感染者が転院を重ねることによる感染拡大のリスクを抑えることができたはずです。死者だけでなく重症者も出ていますが、新型肺炎では、という疑いを医師が持っていれば、病院での対応や治療法も違ったかもしれません。

新型肺炎の集団感染が起きているクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の対応は、感染症への対応の最悪の例として、世界中で長く語り継がれることになると思います。感染者が出たことがはっきりしてからも、食事やダンスなど船内での人々の交流を自由にしたこと、各船室に“隔離”したのちも、感染の可能性のある船員スタッフに食事の供給などのサービスを続けさせたことで、感染者との遮断が遅れました。

さらに全員の検査がいまだにできていないことは、日本の感染症に対する検査能力の乏しさを世界に伝えることになりました。持病のある高齢者の下船を認める措置を取りましたが、200人を超える感染者が出たところで、すべての乗員乗客を下船させて、感染のない環境で隔離する措置を取るべきでした。現状は、まるでコロナウイルスの培養器のなかに乗員乗客をとどめながら、発病した人を外に出すという実験をしているようなものです。船全体が汚染されていると考えれば、検疫のための期間も、ほとんど意味をもたないことになっていると思います。

日本政府の対応は、すべて後手後手に回っているように見えますが、す早い対応もありました。武漢にいる邦人をチャーター便で帰国させる措置は、世界にさきがけました。感染者の乗船が疑われたクルーズ船「ウエステルダム」の入港拒否の判断も早かったと思います。

この違いを考えると、政府は感染症という危機に対応することよりも、「外からの脅威を防ぐために果敢に戦う日本」という島国的というか愛国的な自画像に縛られてしまったのではないかという気がします。「安全な日本」という概念からはずれたクルーズ船は、横浜港に係留しながらも、WHOの統計上は、「その他」扱いで日本には入っていません。入国の手続きをしていないというのでしょうが、クルーズ船の感染者はすべて日本の病院で治療を受けています。世界からみれば、日本の感染者です。

尾身氏は会見で、現時点(13日)での対応として次のような施策を提案しています。

・現在の状況:感染の早期

・この時期の対応の目的:感染拡大の抑制及び重症感染者の早期発見、死亡者数の最小化

・感染が確認されれば、感染症指定病院に入院

・濃厚接触者:積極的に調査

・感染症指定病院:特に高齢者、基礎疾患を持つハイリスク者の死亡を最小限にする対策を中心にする。

・しかし、感染がさらに拡大すれば一般の医療機関(呼吸器感染症を診療する)でも治療

・軽度の人は自宅待機してもらう。

新型肺炎の致命率(致死率)は、これまでのところ2%台で、10%程度だったSARSに比べ毒性は弱いようですが、「重症化すると深刻」と尾身氏は警告しています。さらに感染が拡大した場合の「軽度の人の自宅待機」という提案は、こうした知見を踏まえてということでしょう。

尾身氏に限らず、感染症対策の専門家の意見は同じように思えますが、日本政府の認識と対応がこうした見方や提言に追いついていないように思えます。そのことがさらに日本国内での感染を広げることにならないか心配です。

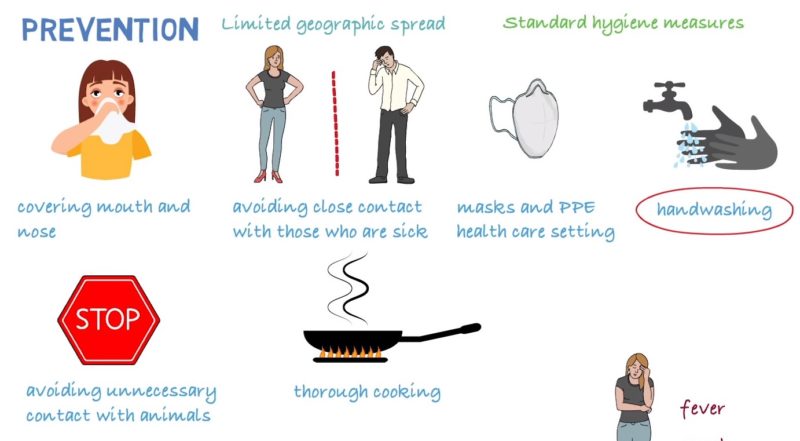

(冒頭の写真は、手洗いの励行をよびかけるWHOの動画)